giovedì 23 agosto 2007

Attivata l'area webgis

sabato 18 agosto 2007

Bibliografia, correzione ed aggiornamento

Sezione bibliografica e link utilizzati per la redazione della tesi

- Lo Spazio Geografico nei GIS, Sistemi Informativi Geografici: concetti, tecnologie ed applicazioni, Scarpa Luigi, 2001. Edizione CUEN srl – 2001 ISBN 88 7146583-0

- Escursioni nei Colli Berici, Alberto Girardi,Cierre Edizioni 2002

Colli Berici Aspetti storici ed ambientali, CAI di Lonigo – Noventa – WWF Lonigo, Giovani Editori, 1988

- Burrogh P.A. 1986 - Principles of geographical information systems for land resource assessment, Clarendon Press, Oxford, U.K, 194pp.- Mogorovich P., Mussio P. 1988 - Automazione del Sistema Informativo territoriale. Elaborazione Automatica dei Dati Geografici, Masson, 1988. p. 503-8 vol. 2- I casotti di Pietra presenze antropiche nei Colli Berici , D. Preto G. Tescari, Blended Editrice 1992

- Procedure di Catasto Numerico Hoepli Augelli Renato e Citro Giuseppe, 1990- Principles of Geographical Information Systems - P. A. Borrough, R. A. McDonnell - Oxford press

- Geologia della Provincia di Vicenza, A. Arcaro – F. Cocco, River Comunication Factory, 2002

- Il Vicentino nelle mappe della Biblioteca Bertoliana, 2007, Il Giornale di Vicenza

- Notiziario Cartografico, supplemento a Venetonotizie n 122 – marzo 1989, supplemento annuale di informazione cartografica. Giunta Regionale del Veneto, 1989

- Lezioni di Topografia parte prima Geodesia, Dipartimento di Georisorse e Territorio, Politecnico di Torino otto editore- Definizione della Topografia, CAPITOLO 1 GENERALITA' E DEFINIZIONI – ELEMENTI DI GEODESIA OPERATIVA da “Lezioni di Topografia” anno accademico 1998 1999 Francesco Resta

- Fondamenti di sistemi informativi geografici - M. Iannilli - Ugo M. A. Schiavoni Schiavoni, TextMat

- Il sistema GPS applicazioni e sviluppi nel rilievo del territorio Collana Ambiente & Territorio Maggioli Editore Leica Geosystem

- Fundamentals of spatial information systems - Laurini, Thompson - Academic Press

- Spatial databases with applications to GIS - Rigaux, Scholl, Voisard- Morgan Kaufmann

- Dispensa Universitaria e materiale CD-ROM rilasciata a corredo dell’incontro “il territorio nella società dell’informazione” da parte del Centro Interregionale – Elementi di Sistemi Informativi Territoriali IUAV 14 maggio 2004

- Principi di topografia - G. Folloni - Patron Editore

- Introduzione ai sistemi informativi geografici - G. Biallo - MondoGIS

- Fundamentals of Geographic Information Systems - M. N. DeMers – Wiley Elements of cartography - Robinson, Morrison, Muehrcke, Kimerling, Guptill - Wiley

- Geographic Information Systems and science - Longley, Goodchild, Maguire, Rhind - Wiley

- The GIS Book - Korte - Onword Press

- Géographie, Tome III (Livres V et VI), Paris 1967 dall'edizione di F. Lassère, Strabon.- Modulo: "Cartografia" realizzato con il materiale tratto dalle lezioni del corso di Cartografia numerica 1 rivolto a studenti del corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali - Prof. Mario Fondelli IUAV, il modulo è stato redatto da Roberta Rocco e Piera Terone. Con il supporto e il contributo alla realizzazione del Prof. Mario Fondelli.- Manuale Arcpad 6 By Esri Shane Clarke, Craig Greenwald,and Valerie Spalding- “Trasformazioni tra sistemi di coordinate: software disponibili, limiti e potenzialità” – Davide Travaglino Dottorando di Ricerca presso il geoLAB – Laboratorio di Geomatica, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali, Università degli Studi. Via S. Bonaventura 13, Firenze- “Approccio di un sistema informativo territoriale in un comune inferiore ai 5000 abitanti, approntato in Open Source, Grass: modello comportamentale e buona pratica di attuazione” – Renato Augelli e Ambra Pigato – Roma, 14-15 aprile 2005 Facoltà di Ingegneria dell’Università’ di Roma “La Sapienza” Aula Grande del Chiostro VI Convegno 2005 Utenti Italiani GRASS

Per la predispostone di questa tesi di laurea ho dovuto consultare i seguenti link di sito web italiani e stranieri di cui cito la URL:

- Formati di Export/Import della cartografia catastale vettoriale. La parte relativa alla cartografia catastale è ripresa integralmente dal documento “Formati di Export/Import della cartografia catastale vettoriale” sempre allegato ad ogni estrazione effettuata dall’Ufficio Provinciale del Territorio, Agenzia del Territorio- Intranet dell’Agenzia del Territorio Web - http://intranet.territorio.finanze.it/cartografia_catasto/CCPI_Cartografia/Patrimonio/CCPI_Cartografia_Patrimonio_Master.htmhttp://www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Territorio/Cartografia+Regionale/CartaTecnicaRegionale/http://www.vialattea.net/esperti/geo/georef.htmhttps://shop.tatukgis.com/downloads/DownloadList.aspxhttp://www.tatukgis.com/Home/home.aspx

http://it.wikipedia.org/http://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_vettorialehttp://www.a9tech.com/.http://www.oziexplorer.comhttp://gis.csi.it/repertorio/v3/pia/SettCart_areadownload.htmhttp://www.sifet.it/http://www.gpscomefare.com/software/recensioni/cartlab/Cartlab1.2.ziphttp://www.gpscomefare.com/software/recensioni/cartlab/Aggiornamento1.2.ziphttp://www.gpscomefare.com/cartografia/scansioni/calibrare_ozi.htmhttp://host.uniroma3.it/docenti/carlucci/Esercitazione1.htmlhttp://www.xcad.it/prodottiaccad/qualitarilievi/trasformazioni.htmhttp://it.wikipedia.org/wiki/Geografiahttp://www.glossari.it/glossariogis.html- USGS - GISdata Web MApping Portal http://gisdata.usgs.net/British Geological Survey - Geoscience Data Index http://www.bgs.ac.uk/geoindex/index.htmNational Geographic Atlas of the World - Map Machine Geography Network --http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/- Archivio Cartografico Geotematico e-Geo: http://www.e-geo.unisi.it/home.aspMinistero dell'Ambiente: Coperture nazionali delle ortofoto digitali AGEA (ex AIMA) e la cartografia raster dell'Istituto Geografico Militare nelle scale 1:1.000.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:25.000 http://ww3.atlanteitaliano.it/atlante/default2.htm- Regione Toscana: Sportello Cartografico e Cartografia Geologica http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/- Ufficio Informatica Geografica e Statistica della Provincia di Bolzano http://www.provincia.bz.it/informatica/0906/kartografie/- Cartografia Interattiva della Regione Emilia Romagnahttp://www.regione.emilia-romagna.it/carto/reper/defaulta.htm- Portale per la cartografia della Provincia di Padova http://websit.provincia.padova.it/

Riferimenti a GIS free e open source e citazione dei marchi:

Per la predispostone di questa tesi di laurea ho dovuto consultare i seguenti software e pacchetti gis free e open source di cu cito i marchi:

1) GRASS: la sua home page di un ottimo GIS raster sotto licenza open source.

2) PostGIS: un modulo che estende PostgreSQL con il supporto ai dati geografici

3) Mapserver: un ottimo web map server sotto licenza open source

4) JTS, la Java Topology suite, una libreria che consente la gestione e l'analisi di dati vettoriali in Java, e i suoi port verso altri linguaggi, GEOS, il port verso il C++, e Geotools.Net, il port verso il C#.

5) Geotools: una libreria per la costruzione di software GIS in Java

6) Spring: un GIS raster multipiattaforma sviluppato in Brasile. L'interfaccia e parte della documentazione sono in Spagnolo o Portoghese.

7) Geotools: una libreria per la costruzione di software GIS in Java

8) Freegis: una directory di link a software GIS open source e gratuiti, nonchè a dati gratuitamente disponibili in rete

Riferimenti e citazioni bibliografiche, marchi sui prodotti software gis di tipo commerciale o non open source, freeware, free, shareware

Per la predispostone di questa tesi di laurea ho dovuto consultare i siti web ufficiali di:ESRI, il produttore di ARC/INFO, ArcView, ArcGIS, ArcExplorer, SDE e svariati altri software GIS, di Intergraph, produttore della famiglia Geomedia, di MapInfo, di Autodesk, produttore, fra gli altri, di Autodesk Map e MapGuide, di Microimages, dove poter trovare TNT e TNTLite, la versione limitata utilizzata per le esercitazioni utili agli approfondimenti

Corsi e testi on line, riferimenti accademici, citazioni di autori, siti web di ricerca ed università

Per la predispostone di questa tesi di laurea ho dovuto consultare: il sito dedicato all'insegnamento dei sistemi GIS dell'Università di Melbourne. Ho preso spunto dall’eccellente sito dei corsi di cartografica numerica della Professoressa Brovelli, dell’Università di Como. Ho inoltre preso visione del sito di Carlos A. Furuti dove è possibile cercare e trovare immagini e descrizioni di vari sistemi di rappresentazione di cartografia

Profilo dell’autore della Tesi Il Candidato, Candido Renato Augelli Matricola ST00392, Analista di Sistema presso l’Agenzia del Territorio, si è occupato di software nel settore topografico, dal 1989 in qualità di docente tiene corsi in materie topo-cartografiche, ha pubblicato libri tecnici per diverse case editrici, programmatore di sistemi mobile per pocketpc in ambito di rilevamento GPS, analista di sistema, co-docente di CAD-GIS, ha curato la realizzazione di SIT per enti locali ed è coautore del percorso di buona pratica di attuazione presentato all’Università “La Sapienza” nel corso del Convegno Grass 2005.

Corretto definitivamente premessa e obiettivi

La tesi propone la realizzazione di un sistema geografico riguardante un percorso possibile sui Monti Berici, area collinare situata nella parte sud occidentale della provincia di Vicenza. Lo studio si basa sull’analisi della geografia, morfologia, fauna, flora, presenza antropica, economia e approfondimento della cartografia del territorio di una zona della provincia di Vicenza. Il comprensorio montuoso dei Colli Berici e’ rappresentato da un territorio montuoso che comprende diversi comuni amministrativi. I comuni interessati sono : San Germano dei Berici, Zovencedo, Grancona, Villaga, Sossano e Barbarano Vicentino, Mossano, Longare, Nanto. Lo scopo prefisso è la realizzazione di un webgis per la gestione di percorsi naturalistici nell’area berica, realtà territoriale molto interessante sotto il profilo paesaggistico e naturalistico nell’ambito della provincia. Questa zona è stata scelta per il suo interesse naturalistico, geografico e morfologico, ma anche perché è una zona di territorio assai studiata e sulla quale studiosi hanno compiuto ricerche che sono citate nella tesi. Lo scopo del lavoro sperimentale di questa tesi è la realizzazione di un webgis perché sia possibile anche nel futuro una costante azione di aggiornamento delle informazioni legate ai particolari manufatti ed ai percorsi descritti. Uno scopo anche si spinge ad un rinnovato utilizzo del supporto realizzato che favorisca la ricerca. Questo anche perché si crede che ciò comporti un supporto del livello qualitativo della vita che prende spunto dalle attività culturali, sociali e di difesa e conservazione del patrimonio naturale. L’obiettivo del webgis è infatti quello di progettare e gestire una serie di percorsi escursio-naturastistici da inserire nel contesto dei rilievo montuosi nel territorio berico. Il processo di attuazione si basa su due linee principali. La prima è il rispetto rigoroso dell’analisi di uno studio scientifico che si basa sull’analisi dello stato dei luoghi sotto il profilo geografico, morfologico, dell’antropizzazione. La seconda linea è quella che intende la tesi come proposta geografica e cartografica di un territorio montuoso, vista con l’ottica dell’utilizzatore web. Per questo si propone un possibile percorso naturalistico sui monti berici con la redazione di un piano escursionistico per poi progettare un gis e su questa base poi un webgis. La realizzazione di questo studio è l’occasione che ha fornito lo spunto per predisporre uno studio approfondito di tipo geografico, geologico, climatico, naturalistico dell’area montuosa. Questo studio è attuato con questa tesi di laurea attraverso cui potesse anche essere concretamente realizzato lo studio di fattibilità per una serie di percorsi di cui c’è anche una base geografica e scientificamente monitorizzata anche on-line da tutti coloro che intendono avvicinarsi a questo territorio. La scelta è stata suggerita e poi indotta dalla grande varietà delle caratteristiche geografiche climatiche morfologiche storico sociali e biologiche della zona del territorio esaminata. Piu’ precisamente la porzione di territorio presa in esame e quella relativa al gruppo di colline situato nella zona sud occidentale della provincia di Vicenza si è supposto di proporre un percorso naturalistico orientato alla rivalutazione di un'area in cui sono presenti costruzioni denominate "casotti". I percorsi naturalistici scelti sono localizzati intorno al paese di San Gottardo nel comune di Zovencedo, nelle aree dei comuni di Villaga e San germano. Si evidenzia come, anche durante il corso della redazione avvenuto, sia consigliabile effettuare i percorsi naturalistici nel periodo dell'anno che va dal termine dell'inverno alla primavera inoltrata, quando il ciclo di riattivazione e risveglio dell'attività vegetativa non è giunto al massimo vigore. Questo consente di mettere in risalto, in maniera adeguatamente distinta gli aspetti biologici e geologici dell'area. E appena il caso di osservare, infatti, che durante il periodo estivo la vegetazione e davvero rigogliosa e lassù la presenza e ostativa le osservazioni di carattere meramente geologico. Al contrario nei periodi autunnali ed invernali l'osservazione della flora è favorita.

lunedì 13 agosto 2007

PREMESSA ED OBIETTIVI.

La tesi propone la realizzazione di un sistema geografico riguardante un percorso possibile sui Monti Berici, area collinare situata nella parte sud occidentale della provincia di Vicenza. Lo studio e’ effettuato attraverso l’analisi della geografia, morfologia del territorio di una zona della provincia di Vicenza. Il comprensorio montuoso dei Colli Berici e’ rappresentato da un territorio che comprende diversi comuni amministrativi. Lo studio ha infatti interessato i comuni di San Germano dei Berici, Grancona, Villaga, Sossano e Barbarano Vicentino, Mossano, Longare, Nanto. Lo scopo prefisso è la realizzazione di un webgis per la gestione di percorsi naturalistici. L’area berica è molto interessante sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. Questa zona è stata valutata come interessante per l’approccio territoriale in seno alla realizzazione di un webgis per la sua costante e rinnovata ricerca verso un livello qualitativo della vita che prende spunto dalle attività culturali, sociali e di difesa e conservazione del patrimonio naturale. L’obiettivo del webgis è infatti quello di progettare e gestire una serie di percorsi escursio-naturastistici da inserire nel contesto dei rilievo montuosi nel territorio berico. Il Territorio berico preso in considerazione è quello racchiuso dal perimetro formato dai comuni di San Germano dei Berici, Grancona, Villaga, Sossano e Barbarano Vicentino. Il processo di attuazione si basa su due linee principali. La prima è il rispetto rigoroso dell’analisi di uno studio scientifico. La tesi propone un possibile percorso naturalistico sui monti berici. La proposta di redigere un piano escursionistico per poi realizzare un gis e poi un webgis, è stata l’occasione ed ha fornito lo spunto per predisporre uno studio di tipo geografico, geologico, climatico, naturalistico dell’area oggetto di studio. Questo studio è attuato con questa tesi di laurea attraverso cui potesse anche essere concretamente realizzato lo studio di fattibilità per una serie di percorsi di cui c’è anche una base geografica e scientificamente monitorizzata anche on-line da tutti coloro che intendono avvicinarsi a questo territorio. La scelta è stata suggerita e poi indotta dalla grande varietà delle caratteristiche geografiche climatiche morfologiche storico sociali e biologiche della zona del territorio esaminata. La porzione di territorio presa in esame e quella relativa al gruppo di colline situato nella zona sud occidentale della provincia di Vicenza si è supposto di proporre un percorso naturalistico orientato alla rivalutazione di un'area in cui sono presenti costruzioni denominate "casotti". I percorsi naturalistici scelti sono localizzati intorno al paese di San Gottardo nel comune di Zovencedo, nelle aree dei comuni di Villaga e San germano. Si evidenzia, come anche durante il corso della redazione avvenuto, sia consigliabile effettuare i percorsi naturalistici nel periodo dell'anno che va dal termine dell'inverno alla primavera inoltrata, quando il ciclo di riattivazione e risveglio dell'attività vegetativa non è giunto al massimo vigore, in modo da riuscire ad evidenziare in maniera adeguatamente distinta gli aspetti biologici e geologici dell'area. E appena il caso di osservare, infatti, che durante il periodo estivo la vegetazione e davvero rigogliosa e lassù la presenza e ostativa le osservazioni di carattere meramente geologico. Al contrario nei periodi autunnali ed invernali l'osservazione della flora e invece - favorita.

PREMESSA ED OBIETTIVI

1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale

1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.2.1 - Le sezioni vallive della Val Liona e della Valli di Fimon

1.2.2 - Carsismo

1.2.3 - Laghi e reti di canali

1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

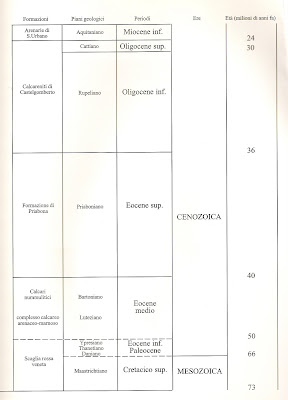

1.3.1 – La Formazione di Priabona

1.3.2 - La formazione di Castelgomberto

1.3.3 - La successione degli strati

1.3.4 - La formazione della Scaglia Rossa

1.3.5 - La laguna

1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.4.1 Il paesaggio articolato della collina

1.4.2 Macchia arbustiva e boschiva

1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.5.1 Composizione della fauna e fattori che la caratterizzano

1.5.2 Disponibilità delle risorse e habitat

1.5.3 Peculiarità ornitologiche dell’area montuosa berica

1.5.4 Fauna delle zone umide dell’area berica

1.5.5 Fauna dell’area coltivata

1.5.6 Fauna ittica

1.5.7 Fauna della parte boschiva dell’area berica

1.5.8 Avifauna del lago di Fimon e dell’area della Val Liona

1.5.9 Rapaci del comprensorio berico

1.5.10 Fauna notturna dell’area berica

1.5.11 Fauna volatile dell’area bercia di collina e mezza pianura

1.5.12 Rettili dell’area berica

1.5.13 Invertebrati dell’area berica

1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.6.1 - Storia della vegetazione dei colli berici

1.6.2 – Ecologia della vegetazione

1.6.3 – L’area boschiva del territorio montuoso berico

1.6.4 – Le essenze

1.6.5 – Microambienti dei Colli Berici

1.6.6 – La distribuzione delle specie arboree e arbustive nell’area montuosa dei berici

1.6.7 – Il processo di incarsimento, i covoli e la presenza caratteristica delle specie legnose

1.6.8 – Il disboscamento e l’influenza antropica

1.6.9 - La presenza del castagneto

1.6.10 La vegetazione negli scaranti

1.7 - Assetto socio-economico

1.7.1 Attività agrosilvopastorali

1.7.2 La produzione caratteristica della Val Liona

1.7.3 La pastorizia

1.7.4 Il taglio dei boschi

1.7.5 Attività estrattive

1.7.5 La pietra di Vicenza

1.7.6 Le miniere

1.7.7 L’uso della sabbia silicea

1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tesi

2.1.2 Geografia

2.1.3 La scienza geografica

2.1.4 Differenze tra geografia e cartografia

2.1.5 Cenni sulla storia della geografia

2.1.6 La geografia nel Medioevo

2.1.7 Gli arabi e la geografia

2.1.8 Metodologia

2.1.9 Approcci correlati in geografia

2.1.10 Branche della scienza geografica

2.1.11 Strumento della geografia

2.1.12 Il termine topografia

2.1.13 Definizione della topografia

2.1.14 Storia della topografia

2.1.15 Introduzione alla topografia e alla geodesia

2.1.16 La costruzione delle carte geografiche e la topografia

2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.2.1 Triangolazione e il rilevamento del terreno

2.2.2 Rilevamento sul terreno

2.2.3 Rilievo topografico e rilevamento planimetrico

2.2.4 Raffigurazione della carta

2.2.5 Metodo per allineamento e squadri

2.2.6 Metodo per celerimensura

2.2.7 Metodo per poligonazioni

2.2.8 Fotogrammetria

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.3.1 Rilievo topografici con il GPS

2.3.2 Rilievo statico

2.3.3 Rilievo statico veloce

2.3.4 Rilievo cinematico

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.4.1 IGM – Istituti Geografico Militare

2.4.2 Compiti istituzionali dell’IGM

2.4.3 Produzioni dell’IGM

2.4.4 Reti geodetiche IGM

2.4.5 Cartografia IGM

2.4.6 Istituto Idrografico della Marina

2.4.7 Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA)

2.4.8 Servizio Geologico Nazionale

2.4.9 Catasto

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base

2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche

3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.2.1 Progettazione di un gis

3.2.2 Valutazione relativa al progetto e gestione di un sistema informativo territoriale

3.2.3 Team project

3.2.4 Linguaggio

3.2.4 Aspetti metodologici

3.2.5 Analisi delle funzioni

3.2.6 Analisi dei dati

3.2.7

3.2.8 Sistemi informativi e GIS

3.2.9 Un sistema informativo geografico (Geographic Information System GIS)

3.2.10 Modello dei dati

3.2.11 Informazioni geometriche

3.2.12 Informazioni topologiche

3.2.13 Informazioni informative

3.2.14 Database relazionale

3.2.15 Tipologia di dati geografici

3.2.16 I dati vettoriali

3.2.17 Il dato raster

3.2.18 I dati vettoriale e i dati raster e loro utilizzo

3.2.19 Funzionalità

3.2.20 L’overlay topologico

3.2.21 Le query spaziali

3.2.22 Il buffering

3.2.23 La segmentazione

3.2.24 La network analysis

3.2.25 Campo d’azione

3.2.26 Tutte le attività che tradisonalmente hanno fatto uso di carte geografiche

3.2.27 Evoluzione

3.2.28 GIS: struttura funzionale

3.2.29 GIS: utenti

3.2.30 Classificazione per tipi di cartografia automatica

3.2.31 GIS raster

3.2.32 GIS vettoriale

3.2.33 Attività operative – la componente geometrica di un GIS

3.2.34 Le problematiche relative al rilievo e modalità di approccio

3.2.35 Precisione

3.2.36 Generazone della carta in un GIS

3.2.37 Progettazione di una carta

3.2.38 Definizione delle finalità e dei requisiti della mappa

3.2.39 Scala e supporti della mappa

3.2.40 Elementi di una carta in un GIS

3.2.41 Layout della carta nei GIS

3.2.42 Il taglio cartografico dei sistemi informativi territoriali

3.2.43 Produzione della mappa dei GIS

3.2.44 Struttura gerarchica della mappa

3.2.45 Cartografia e la tipologia della variabili visuali

3.2.46 Etichettatura della mappa

3.2.47 Statistica e cartografia

3.2.48 Creazione del database cartografico

3.2.49 Acquisizione del campo

3.2.50 Attività di input manuale

3.2.51 Attività di digitalizzazione

3.2.52 Digitalizzazione della realizzazione di un GIS

3.2.53 Modalità di digitalizzazione

3.2.54 Scelta di cosa digitalizzare

3.2.55 Scelta di quanto digitalizzare

3.2.55.1 Scanner

3.2.56 Digitalizzazione di tipo heads-up

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.0.1 Database e organizzazione degli attributi

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso basandosi su sistema informativo territoriale su palmare in ambiente mobile gis

3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.2.1 Impiego dei DEM GIS

3.3.2.2 Modello digitale di elevazione

3.3.2.3 Tecniche di produzione DEM

3.2.2.4 Impiego dei DEM nei GIS

3.2.2.5 Modello digitale di elevazione

3.2.2.6 TIN Triangulated Irreg

3.2.2.7 3D Modeling

3.2.2.8 Pianificazione ambientale e 3D Modeling

3.2.2.9 Un esempio Google Earth

3.2..2.10 La modellazione tridimensionale

3.3.3 VRML

3.3.3.1 Vantaggi del VRML Virtual Reality Modeling Language

3.3.4 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, webgis del CAI

4 - CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN

WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

4.2

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

6 – BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

1 - Glossari

2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo

3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 – Tavole

5 – Monografie dei manufatti

Premessa ed obiettivi

Pubblicazione dell'Indice della Tesi aggiornato.

http://docs.google.com/Doc?id=dfk2zw28_5fhcknc

lunedì 6 agosto 2007

Organizzazione dei capitoli

1) copertina_frontespizio_dati_personali

2) indice

3) premessa ed obiettivi

4) primo capitolo

5) secondo capitolo

6) terzo capitolo

7) quarto capitolo

8) conclusioni

9) bibliografia

10) allegati

Dei singoli file in formato Winword farò un upload nello spazio reposity del sito web della tesi di laurea.

Indice

PREMESSA ED OBIETTIVI1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.2.1 - Le sezioni vallive della Val Liona e della Valli di Fimon

1.2.2 - Carsismo

1.2.3 - Laghi e reti di canali1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

1.3.1 – La Formazione di Priabona

1.3.2 - La formazione di Castelgomberto1.3.3 - La successione degli strati

1.3.4 - La formazione della Scaglia Rossa

1.3.5 - La laguna1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.4.1 Il paesaggio articolato della collina

1.4.2 Macchia arbustiva e boschiva1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.5.1 Composizione della fauna e fattori che la caratterizzano

1.5.2 Disponibilità delle risorse e habitat

1.5.3 Peculiarità ornitologiche dell’area montuosa berica

1.5.4 Fauna delle zone umide dell’area berica

1.5.5 Fauna dell’area coltivata

1.5.6 Fauna ittica

1.5.7 Fauna della parte boschiva dell’area berica

1.5.8 Avifauna del lago di Fimon e dell’area della Val Liona

1.5.9 Rapaci del comprensorio berico

1.5.10 Fauna notturna dell’area berica

1.5.11 Fauna volatile dell’area bercia di collina e mezza pianura

1.5.12 Rettili dell’area berica

1.5.13 Invertebrati dell’area berica1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.6.1 - Storia della vegetazione dei colli berici

1.6.2 – Ecologia della vegetazione

1.6.3 – L’area boschiva del territorio montuoso berico

1.6.4 – Le essenze

1.6.5 – Microambienti dei Colli Berici

1.6.6 – La distribuzione delle specie arboree e arbustive nell’area montuosa dei berici

1.6.7 – Il processo di incarsimento, i covoli e la presenza caratteristica delle specie legnose

1.6.8 – Il disboscamento e l’influenza antropica

1.6.9 - La presenza del castagneto

1.6.10 La vegetazione negli scaranti1.7 - Assetto socio-economico

1.7.1 Attività agrosilvopastorali

1.7.2 La produzione caratteristica della Val Liona

1.7.3 La pastorizia

1.7.4 Il taglio dei boschi

1.7.5 Attività estrattive

1.7.5 La pietra di Vicenza

1.7.6 Le miniere

1.7.7 L’uso della sabbia silicea1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tesi

2.1.2 Geografia

2.1.3 La scienza geografica

2.1.4 Differenze tra geografia e cartografia

2.1.5 Cenni sulla storia della geografia

2.1.6 La geografia nel Medioevo

2.1.7 Gli arabi e la geografia

2.1.8 Metodologia

2.1.9 Approcci correlati in geografia

2.1.10 Branche della scienza geografica

2.1.11 Strumento della geografia

2.1.12 Il termine topografia

2.1.13 Definizione della topografia

2.1.14 Storia della topografia

2.1.15 Introduzione alla topografia e alla geodesia

2.1.16 La costruzione delle carte geografiche e la topografia2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.2.1 Triangolazione e il rilevamento del terreno

2.2.2 Rilevamento sul terreno

2.2.3 Rilievo topografico e rilevamento planimetrico

2.2.4 Raffigurazione della carta

2.2.5 Metodo per allineamento e squadri

2.2.6 Metodo per celerimensura

2.2.7 Metodo per poligonazioni

2.2.8 Fotogrammetria

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.3.1 Rilievo topografici con il GPS

2.3.2 Rilievo statico

2.3.3 Rilievo statico veloce

2.3.4 Rilievo cinematico

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.4.1 IGM – Istituti Geografico Militare

2.4.2 Compiti istituzionali dell’IGM

2.4.3 Produzioni dell’IGM

2.4.4 Reti geodetiche IGM

2.4.5 Cartografia IGM

2.4.6 Istituto Idrografico della Marina

2.4.7 Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA)

2.4.8 Servizio Geologico Nazionale

2.4.9 Catasto

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.2.1 Progettazione di un gis

3.2.2 Valutazione relativa al progetto e gestione di un sistema informativo territoriale

3.2.3 Team project

3.2.4 Linguaggio

3.2.4 Aspetti metodologici

3.2.5 Analisi delle funzioni

3.2.6 Analisi dei dati

3.2.7

3.2.8 Sistemi informativi e GIS

3.2.9 Un sistema informativo geografico (Geographic Information System GIS)

3.2.10 Modello dei dati

3.2.11 Informazioni geometriche

3.2.12 Informazioni topologiche

3.2.13 Informazioni informative

3.2.14 Database relazionale

3.2.15 Tipologia di dati geografici

3.2.16 I dati vettoriali

3.2.17 Il dato raster

3.2.18 I dati vettoriale e i dati raster e loro utilizzo

3.2.19 Funzionalità

3.2.20 L’overlay topologico

3.2.21 Le query spaziali

3.2.22 Il buffering

3.2.23 La segmentazione

3.2.24 La network analysis

3.2.25 Campo d’azione

3.2.26 Tutte le attività che tradisonalmente hanno fatto uso di carte geografiche

3.2.27 Evoluzione

3.2.28 GIS: struttura funzionale

3.2.29 GIS: utenti

3.2.30 Classificazione per tipi di cartografia automatica

3.2.31 GIS raster

3.2.32 GIS vettoriale

3.2.33 Attività operative – la componente geometrica di un GIS

3.2.34 Le problematiche relative al rilievo e modalità di approccio

3.2.35 Precisione

3.2.36 Generazone della carta in un GIS

3.2.37 Progettazione di una carta

3.2.38 Definizione delle finalità e dei requisiti della mappa

3.2.39 Scala e supporti della mappa

3.2.40 Elementi di una carta in un GIS

3.2.41 Layout della carta nei GIS

3.2.42 Il taglio cartografico dei sistemi informativi territoriali

3.2.43 Produzione della mappa dei GIS

3.2.44 Struttura gerarchica della mappa

3.2.45 Cartografia e la tipologia della variabili visuali

3.2.46 Etichettatura della mappa

3.2.47 Statistica e cartografia

3.2.48 Creazione del database cartografico

3.2.49 Acquisizione del campo

3.2.50 Attività di input manuale

3.2.51 Attività di digitalizzazione

3.2.52 Digitalizzazione della realizzazione di un GIS

3.2.53 Modalità di digitalizzazione

3.2.54 Scelta di cosa digitalizzare

3.2.55 Scelta di quanto digitalizzare

3.2.55.1 Scanner

3.2.56 Digitalizzazione di tipo heads-up

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.0.1 Database e organizzazione degli attributi

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso basandosi su sistema informativo territoriale su palmare in ambiente mobile gis3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3

3.2.2.4

3.2.2.5

3.2.2.6 TIN Triangulated Irreg

3.2.2.7 3D Modeling

3.2.2.8 Pianificazione ambientale e 3D Modeling

3.2.2.9 Un esempio Google Earth

3.2..2.10 La modellazione tridimensionale

3.3.3

3.3.3.1

3.3.4 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, webgis del CAI

4 - CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

4.2

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE6 – BIBLIOGRAFIAALLEGATI1 - Glossari2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 – Tavole

5 – Monografie dei manufatti

martedì 31 luglio 2007

Attivazione reposity delle tavole ed immagini

lunedì 30 luglio 2007

Aggiornamento dell'indice della Tesi

PREMESSA ED OBIETTIVI

1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale

1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.7 - Assetto socio-economico,

1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tes

i2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base

2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche

3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso Sistema informativo su palmare - mobile gis

3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.3 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, webgis del CAI

4 – CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE6 – BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

1 - Glossari

2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo

3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 – Tavole

5 – Monografie dei manufatti

Aggiornamento del paragrafo 2.5

Il paragrafo assume solo questo titolo. Che ora tratta solo l'argomento delle carte storiche. Questo ha prodotto l'aggiornamento dell'indice.

Aggiornamento

Per qualsiasi informazione, commenti ed osservazioni

Renato Augelli

Via Bedin 32 Vicenza 36100 (VI) ItalyTel +39 0444 304322 Fax +39 0444 304322 Cell 347 9049616

renatoaugelli@gmail.com

Lo spazio web dove è allocato il materiale della tesi è:

http://geografiae.blogspot.com/

http://www.mydatabus.com/index.php

aggiornamento effettuato a pagina 3

domenica 22 luglio 2007

Ricostruzione del complesso di scogliera oligocenica da Frost

Cartografia Tematica