Visto che la tesi in versione bozza_03 era diventata troppo lunga per essere gestita in un file di oltre 240 pagine con diverse decine di megabyte, figure, immagini ecc... ho deciso di suddividerla in singole parti:

1) copertina_frontespizio_dati_personali

2) indice

3) premessa ed obiettivi

4) primo capitolo

5) secondo capitolo

6) terzo capitolo

7) quarto capitolo

8) conclusioni

9) bibliografia

10) allegati

Dei singoli file in formato Winword farò un upload nello spazio reposity del sito web della tesi di laurea.

lunedì 6 agosto 2007

Indice

Indice aggiornato con le ultime variazioni ed integrazioni:

PREMESSA ED OBIETTIVI1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.2.1 - Le sezioni vallive della Val Liona e della Valli di Fimon

1.2.2 - Carsismo

1.2.3 - Laghi e reti di canali1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

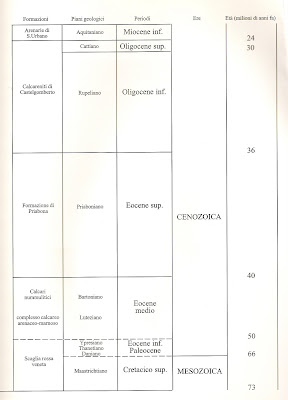

1.3.1 – La Formazione di Priabona

1.3.2 - La formazione di Castelgomberto1.3.3 - La successione degli strati

1.3.4 - La formazione della Scaglia Rossa

1.3.5 - La laguna1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.4.1 Il paesaggio articolato della collina

1.4.2 Macchia arbustiva e boschiva1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.5.1 Composizione della fauna e fattori che la caratterizzano

1.5.2 Disponibilità delle risorse e habitat

1.5.3 Peculiarità ornitologiche dell’area montuosa berica

1.5.4 Fauna delle zone umide dell’area berica

1.5.5 Fauna dell’area coltivata

1.5.6 Fauna ittica

1.5.7 Fauna della parte boschiva dell’area berica

1.5.8 Avifauna del lago di Fimon e dell’area della Val Liona

1.5.9 Rapaci del comprensorio berico

1.5.10 Fauna notturna dell’area berica

1.5.11 Fauna volatile dell’area bercia di collina e mezza pianura

1.5.12 Rettili dell’area berica

1.5.13 Invertebrati dell’area berica1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.6.1 - Storia della vegetazione dei colli berici

1.6.2 – Ecologia della vegetazione

1.6.3 – L’area boschiva del territorio montuoso berico

1.6.4 – Le essenze

1.6.5 – Microambienti dei Colli Berici

1.6.6 – La distribuzione delle specie arboree e arbustive nell’area montuosa dei berici

1.6.7 – Il processo di incarsimento, i covoli e la presenza caratteristica delle specie legnose

1.6.8 – Il disboscamento e l’influenza antropica

1.6.9 - La presenza del castagneto

1.6.10 La vegetazione negli scaranti1.7 - Assetto socio-economico

1.7.1 Attività agrosilvopastorali

1.7.2 La produzione caratteristica della Val Liona

1.7.3 La pastorizia

1.7.4 Il taglio dei boschi

1.7.5 Attività estrattive

1.7.5 La pietra di Vicenza

1.7.6 Le miniere

1.7.7 L’uso della sabbia silicea1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tesi

2.1.2 Geografia

2.1.3 La scienza geografica

2.1.4 Differenze tra geografia e cartografia

2.1.5 Cenni sulla storia della geografia

2.1.6 La geografia nel Medioevo

2.1.7 Gli arabi e la geografia

2.1.8 Metodologia

2.1.9 Approcci correlati in geografia

2.1.10 Branche della scienza geografica

2.1.11 Strumento della geografia

2.1.12 Il termine topografia

2.1.13 Definizione della topografia

2.1.14 Storia della topografia

2.1.15 Introduzione alla topografia e alla geodesia

2.1.16 La costruzione delle carte geografiche e la topografia2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.2.1 Triangolazione e il rilevamento del terreno

2.2.2 Rilevamento sul terreno

2.2.3 Rilievo topografico e rilevamento planimetrico

2.2.4 Raffigurazione della carta

2.2.5 Metodo per allineamento e squadri

2.2.6 Metodo per celerimensura

2.2.7 Metodo per poligonazioni

2.2.8 Fotogrammetria

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.3.1 Rilievo topografici con il GPS

2.3.2 Rilievo statico

2.3.3 Rilievo statico veloce

2.3.4 Rilievo cinematico

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.4.1 IGM – Istituti Geografico Militare

2.4.2 Compiti istituzionali dell’IGM

2.4.3 Produzioni dell’IGM

2.4.4 Reti geodetiche IGM

2.4.5 Cartografia IGM

2.4.6 Istituto Idrografico della Marina

2.4.7 Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA)

2.4.8 Servizio Geologico Nazionale

2.4.9 Catasto

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.2.1 Progettazione di un gis

3.2.2 Valutazione relativa al progetto e gestione di un sistema informativo territoriale

3.2.3 Team project

3.2.4 Linguaggio

3.2.4 Aspetti metodologici

3.2.5 Analisi delle funzioni

3.2.6 Analisi dei dati

3.2.7

3.2.8 Sistemi informativi e GIS

3.2.9 Un sistema informativo geografico (Geographic Information System GIS)

3.2.10 Modello dei dati

3.2.11 Informazioni geometriche

3.2.12 Informazioni topologiche

3.2.13 Informazioni informative

3.2.14 Database relazionale

3.2.15 Tipologia di dati geografici

3.2.16 I dati vettoriali

3.2.17 Il dato raster

3.2.18 I dati vettoriale e i dati raster e loro utilizzo

3.2.19 Funzionalità

3.2.20 L’overlay topologico

3.2.21 Le query spaziali

3.2.22 Il buffering

3.2.23 La segmentazione

3.2.24 La network analysis

3.2.25 Campo d’azione

3.2.26 Tutte le attività che tradisonalmente hanno fatto uso di carte geografiche

3.2.27 Evoluzione

3.2.28 GIS: struttura funzionale

3.2.29 GIS: utenti

3.2.30 Classificazione per tipi di cartografia automatica

3.2.31 GIS raster

3.2.32 GIS vettoriale

3.2.33 Attività operative – la componente geometrica di un GIS

3.2.34 Le problematiche relative al rilievo e modalità di approccio

3.2.35 Precisione

3.2.36 Generazone della carta in un GIS

3.2.37 Progettazione di una carta

3.2.38 Definizione delle finalità e dei requisiti della mappa

3.2.39 Scala e supporti della mappa

3.2.40 Elementi di una carta in un GIS

3.2.41 Layout della carta nei GIS

3.2.42 Il taglio cartografico dei sistemi informativi territoriali

3.2.43 Produzione della mappa dei GIS

3.2.44 Struttura gerarchica della mappa

3.2.45 Cartografia e la tipologia della variabili visuali

3.2.46 Etichettatura della mappa

3.2.47 Statistica e cartografia

3.2.48 Creazione del database cartografico

3.2.49 Acquisizione del campo

3.2.50 Attività di input manuale

3.2.51 Attività di digitalizzazione

3.2.52 Digitalizzazione della realizzazione di un GIS

3.2.53 Modalità di digitalizzazione

3.2.54 Scelta di cosa digitalizzare

3.2.55 Scelta di quanto digitalizzare

3.2.55.1 Scanner

3.2.56 Digitalizzazione di tipo heads-up

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.0.1 Database e organizzazione degli attributi

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso basandosi su sistema informativo territoriale su palmare in ambiente mobile gis3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3

3.2.2.4

3.2.2.5

3.2.2.6 TIN Triangulated Irreg

3.2.2.7 3D Modeling

3.2.2.8 Pianificazione ambientale e 3D Modeling

3.2.2.9 Un esempio Google Earth

3.2..2.10 La modellazione tridimensionale

3.3.3

3.3.3.1

3.3.4 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, webgis del CAI

4 - CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

4.2

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE6 – BIBLIOGRAFIAALLEGATI1 - Glossari2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 – Tavole

5 – Monografie dei manufatti

PREMESSA ED OBIETTIVI1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.2.1 - Le sezioni vallive della Val Liona e della Valli di Fimon

1.2.2 - Carsismo

1.2.3 - Laghi e reti di canali1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

1.3.1 – La Formazione di Priabona

1.3.2 - La formazione di Castelgomberto1.3.3 - La successione degli strati

1.3.4 - La formazione della Scaglia Rossa

1.3.5 - La laguna1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.4.1 Il paesaggio articolato della collina

1.4.2 Macchia arbustiva e boschiva1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.5.1 Composizione della fauna e fattori che la caratterizzano

1.5.2 Disponibilità delle risorse e habitat

1.5.3 Peculiarità ornitologiche dell’area montuosa berica

1.5.4 Fauna delle zone umide dell’area berica

1.5.5 Fauna dell’area coltivata

1.5.6 Fauna ittica

1.5.7 Fauna della parte boschiva dell’area berica

1.5.8 Avifauna del lago di Fimon e dell’area della Val Liona

1.5.9 Rapaci del comprensorio berico

1.5.10 Fauna notturna dell’area berica

1.5.11 Fauna volatile dell’area bercia di collina e mezza pianura

1.5.12 Rettili dell’area berica

1.5.13 Invertebrati dell’area berica1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.6.1 - Storia della vegetazione dei colli berici

1.6.2 – Ecologia della vegetazione

1.6.3 – L’area boschiva del territorio montuoso berico

1.6.4 – Le essenze

1.6.5 – Microambienti dei Colli Berici

1.6.6 – La distribuzione delle specie arboree e arbustive nell’area montuosa dei berici

1.6.7 – Il processo di incarsimento, i covoli e la presenza caratteristica delle specie legnose

1.6.8 – Il disboscamento e l’influenza antropica

1.6.9 - La presenza del castagneto

1.6.10 La vegetazione negli scaranti1.7 - Assetto socio-economico

1.7.1 Attività agrosilvopastorali

1.7.2 La produzione caratteristica della Val Liona

1.7.3 La pastorizia

1.7.4 Il taglio dei boschi

1.7.5 Attività estrattive

1.7.5 La pietra di Vicenza

1.7.6 Le miniere

1.7.7 L’uso della sabbia silicea1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tesi

2.1.2 Geografia

2.1.3 La scienza geografica

2.1.4 Differenze tra geografia e cartografia

2.1.5 Cenni sulla storia della geografia

2.1.6 La geografia nel Medioevo

2.1.7 Gli arabi e la geografia

2.1.8 Metodologia

2.1.9 Approcci correlati in geografia

2.1.10 Branche della scienza geografica

2.1.11 Strumento della geografia

2.1.12 Il termine topografia

2.1.13 Definizione della topografia

2.1.14 Storia della topografia

2.1.15 Introduzione alla topografia e alla geodesia

2.1.16 La costruzione delle carte geografiche e la topografia2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.2.1 Triangolazione e il rilevamento del terreno

2.2.2 Rilevamento sul terreno

2.2.3 Rilievo topografico e rilevamento planimetrico

2.2.4 Raffigurazione della carta

2.2.5 Metodo per allineamento e squadri

2.2.6 Metodo per celerimensura

2.2.7 Metodo per poligonazioni

2.2.8 Fotogrammetria

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.3.1 Rilievo topografici con il GPS

2.3.2 Rilievo statico

2.3.3 Rilievo statico veloce

2.3.4 Rilievo cinematico

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.4.1 IGM – Istituti Geografico Militare

2.4.2 Compiti istituzionali dell’IGM

2.4.3 Produzioni dell’IGM

2.4.4 Reti geodetiche IGM

2.4.5 Cartografia IGM

2.4.6 Istituto Idrografico della Marina

2.4.7 Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA)

2.4.8 Servizio Geologico Nazionale

2.4.9 Catasto

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.2.1 Progettazione di un gis

3.2.2 Valutazione relativa al progetto e gestione di un sistema informativo territoriale

3.2.3 Team project

3.2.4 Linguaggio

3.2.4 Aspetti metodologici

3.2.5 Analisi delle funzioni

3.2.6 Analisi dei dati

3.2.7

3.2.8 Sistemi informativi e GIS

3.2.9 Un sistema informativo geografico (Geographic Information System GIS)

3.2.10 Modello dei dati

3.2.11 Informazioni geometriche

3.2.12 Informazioni topologiche

3.2.13 Informazioni informative

3.2.14 Database relazionale

3.2.15 Tipologia di dati geografici

3.2.16 I dati vettoriali

3.2.17 Il dato raster

3.2.18 I dati vettoriale e i dati raster e loro utilizzo

3.2.19 Funzionalità

3.2.20 L’overlay topologico

3.2.21 Le query spaziali

3.2.22 Il buffering

3.2.23 La segmentazione

3.2.24 La network analysis

3.2.25 Campo d’azione

3.2.26 Tutte le attività che tradisonalmente hanno fatto uso di carte geografiche

3.2.27 Evoluzione

3.2.28 GIS: struttura funzionale

3.2.29 GIS: utenti

3.2.30 Classificazione per tipi di cartografia automatica

3.2.31 GIS raster

3.2.32 GIS vettoriale

3.2.33 Attività operative – la componente geometrica di un GIS

3.2.34 Le problematiche relative al rilievo e modalità di approccio

3.2.35 Precisione

3.2.36 Generazone della carta in un GIS

3.2.37 Progettazione di una carta

3.2.38 Definizione delle finalità e dei requisiti della mappa

3.2.39 Scala e supporti della mappa

3.2.40 Elementi di una carta in un GIS

3.2.41 Layout della carta nei GIS

3.2.42 Il taglio cartografico dei sistemi informativi territoriali

3.2.43 Produzione della mappa dei GIS

3.2.44 Struttura gerarchica della mappa

3.2.45 Cartografia e la tipologia della variabili visuali

3.2.46 Etichettatura della mappa

3.2.47 Statistica e cartografia

3.2.48 Creazione del database cartografico

3.2.49 Acquisizione del campo

3.2.50 Attività di input manuale

3.2.51 Attività di digitalizzazione

3.2.52 Digitalizzazione della realizzazione di un GIS

3.2.53 Modalità di digitalizzazione

3.2.54 Scelta di cosa digitalizzare

3.2.55 Scelta di quanto digitalizzare

3.2.55.1 Scanner

3.2.56 Digitalizzazione di tipo heads-up

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.0.1 Database e organizzazione degli attributi

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso basandosi su sistema informativo territoriale su palmare in ambiente mobile gis3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3

3.2.2.4

3.2.2.5

3.2.2.6 TIN Triangulated Irreg

3.2.2.7 3D Modeling

3.2.2.8 Pianificazione ambientale e 3D Modeling

3.2.2.9 Un esempio Google Earth

3.2..2.10 La modellazione tridimensionale

3.3.3

3.3.3.1

3.3.4 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, webgis del CAI

4 - CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

4.2

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE6 – BIBLIOGRAFIAALLEGATI1 - Glossari2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 – Tavole

5 – Monografie dei manufatti

martedì 31 luglio 2007

Attivazione reposity delle tavole ed immagini

Ho creato un repositi per le immagini e tabelle all'indirizzo web http://www.flickr.com/photos/tesidigeografiafisica/. Questo spazio va ad aggiungersi a quello predisposto per i manufatti che sono stati archiviati (i Casotti di pietra) che sono stati aggiunti e georeferiti in nello spazio Picasa.

Etichette:

aggiornamenti,

pianificazione,

tesi,

versione

lunedì 30 luglio 2007

Aggiornamento dell'indice della Tesi

Il nuovo indice è il seguente:

PREMESSA ED OBIETTIVI

1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale

1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.7 - Assetto socio-economico,

1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tes

i2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base

2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche

3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso Sistema informativo su palmare - mobile gis

3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.3 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, webgis del CAI

4 – CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE6 – BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

1 - Glossari

2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo

3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 – Tavole

5 – Monografie dei manufatti

PREMESSA ED OBIETTIVI

1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale

1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.7 - Assetto socio-economico,

1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tes

i2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base

2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche

3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso Sistema informativo su palmare - mobile gis

3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.3 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, webgis del CAI

4 – CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE6 – BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

1 - Glossari

2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo

3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 – Tavole

5 – Monografie dei manufatti

Etichette:

aggiornamenti,

indice,

pianificazione,

versione

Aggiornamento del paragrafo 2.5

Modifica del paragrafo 2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche.

Il paragrafo assume solo questo titolo. Che ora tratta solo l'argomento delle carte storiche. Questo ha prodotto l'aggiornamento dell'indice.

Il paragrafo assume solo questo titolo. Che ora tratta solo l'argomento delle carte storiche. Questo ha prodotto l'aggiornamento dell'indice.

Aggiornamento

Effettuato l'aggiornamento dello spazio di reposity. Nella tesi questo aggiornamento è così definito:

Per qualsiasi informazione, commenti ed osservazioni

Renato Augelli

Via Bedin 32 Vicenza 36100 (VI) ItalyTel +39 0444 304322 Fax +39 0444 304322 Cell 347 9049616

renatoaugelli@gmail.com

Lo spazio web dove è allocato il materiale della tesi è:

http://geografiae.blogspot.com/

http://www.mydatabus.com/index.php

aggiornamento effettuato a pagina 3

Per qualsiasi informazione, commenti ed osservazioni

Renato Augelli

Via Bedin 32 Vicenza 36100 (VI) ItalyTel +39 0444 304322 Fax +39 0444 304322 Cell 347 9049616

renatoaugelli@gmail.com

Lo spazio web dove è allocato il materiale della tesi è:

http://geografiae.blogspot.com/

http://www.mydatabus.com/index.php

aggiornamento effettuato a pagina 3

domenica 22 luglio 2007

Ricostruzione del complesso di scogliera oligocenica da Frost

Figura 14 – S.H 1981 Oligocene reef coral biofacies of the Vicentin Rif. http://geology.uprm.edu/Morelock/abstract/frost6.htm.

Etichette:

Caratteristiche geomorfologiche

Cartografia Tematica

Cartografia antica dell'area del comprensorio berico

sabato 21 luglio 2007

Attivazione dello spazio di hosting

Per supportare al meglio la redazione della tesi ho attivato uno spazio gratuito di hosting. All'interno di questo spazio web saranno depositate e salvate tutte le versioni in formato digitale della versioni della tesi, i dicumento xls, pdf, e tutto quello che nel corso della redazione, della revisione potrà servire. Da questo spazio sarà possibile effettuare l'upload ed il download. Al momento sullo spazio ho uploadato la tesi nella sua versione Bozza 3.0

I manufatti - I casotti di Pietra

I manufatti oggetto dell'osservazione e della ricerca della tesi di Laurea sono i "Casotti di Pietra". Ho realizzato una galleria fotografica che ho allocato in quest'area in rete.

venerdì 6 luglio 2007

Ulteriore updrade all'indice della Tesi di Laurea

Ho predisposto un altro paragrafo denominato 5 – Monografie dei manufatti. Questo ulteriore elemento è l'ultimo degli allegati. In questa sezione sono inseriti i dato in formato tabellare di tutti i manufatti analizzati e per ciascuno di questo è stata redatta una scheda monografica.

mercoledì 4 luglio 2007

Nuovo Indice della Tesi di Laurea

Ho redatto una nuova versione della base dell'indice. Le variazioni sono minime, ma importanti. Infatti un paragrafo è stato fuso assieme ad un altro. Precisamente 1.3 che prima era solo "caratteristiche geologiche" ed ora è "caratteristiche geologiche ed idrogeologiche". Il paragrafo 1.4 che prima era "caratteristiche idrogeologiche" è diventato "caratteristiche paesaggistiche". Inoltre è stata aggiungta la sezione finale delle tavole tra gli allegati.

PREMESSA ED OBIETTIVI

1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale

1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.7 - Assetto socio-economico

1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tesi

2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche, tematiche e di base

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base

2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche

3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso Sistema informativo su palmare - mobile gis

3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.3 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, WebGIS del CAI

4 – CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

6 – BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

1 - Glossari

2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo topografico

3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 - Tavole

PREMESSA ED OBIETTIVI

1 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO

1.1 - Caratteristiche geografiche generali ( clima, geografia descrittiva dell’area di interesse, uso del suolo, insediamenti, con inserimento nel contesto provinciale

1.2 - Caratteristiche geomorfologiche

1.3 - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

1.4 - Caratteristiche paesaggistiche

1.5 - Caratteristiche faunistiche

1.6 - Caratteristiche floristico-vegetazionali e forestali

1.7 - Assetto socio-economico

1.8 - Assetto archeologico, storico-culturale ed antropologico

2 - TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

2.1 - Cenni di geografia, topografia e di cartografia inseriti nel contesto della Tesi

2.2 - Topografia e metodi di rilievo classici: misure dirette in campagna, rilievo fotogrammetrico terrestre,

2.3 - Topografia e metodi di rilievo innovativi: GPS, riprese satellitari a varia banda

2.4 - Istituzioni e fonti cartografiche

2.5 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte storiche, tematiche e di base

2.6 - Dotazione cartografica del comprensorio: carte attuali, tematiche e di base

2.7 – Scelta della cartografia idonea per la tipologia dell’indagine svolta

3 - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3.1 - Sistemi Informativi Territoriali:generalità e caratteristiche

3.2 – elementi di Progettazione di Sistemi Informativi Territoriali

3.3 – Strumenti per la realizzazione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali

3.3.1 - Rilievo GPS a basso costo con sistema pocket pc in ambito montuoso Sistema informativo su palmare - mobile gis

3.3.2 – l’adozione dei DEM nella rappresentazione del territorio

3.3.3 – Analisi di confronto dei software open source utilizzabili per la realizzazione e gestione del WEB GIS: Qgis, Grass, Alov, CompeGPS, Ozieexplorer, Fgis, CristineGIS, WebGIS del CAI

4 – CASO DI STUDIO: LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI SUI MONTI IBERICI MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN WEB GIS

4.1 - La progettazione di un sistema di percorsi escursionistici: metodologia ed applicazione sui “casotti” dei monti berici- Descrizione sintetica dell’iter di lavoro- Strumenti informatici scelti

5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

6 – BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

1 - Glossari

2 – Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche delle metodologie innovative di rilievo topografico

3 - Schede tecniche sintetiche sulle caratteristiche dei programmi open source

4 - Tavole

lunedì 25 giugno 2007

Presentazione dell’attività sperimentale a supporto della Tesi

La Tesi e’ inoltre basata su attività sperimentale compiuta dal candidato, sull’elaborazione di documentazione originale prodotta sulla base di dispense utilizzate come supporto di una serie di lezioni frontali predisposte in qualità di docente durante la primavera del 2005 per corsi di formazione nell’ambito dei GIS, e sulla scorta della preparazione di corsi tenuti come docente durante l’estate 2007. Inoltre è supportata dalla documentazione originale prodotta per la presentazione all’Università “La Sapienza” nella primavera 2005, e su studi e rilievi in modalità GPS eseguiti con software ESRI ARCPAD per Pocket PC nell’inverno 2004 e 2005, e 2006, sui rilievi appositamente predisposti tra la primavera e l’estate 2007. Il testo è stato integrato da supporti multimediali (slide di powerpoint) inserite all’interno delle pagine html predisposte per la pubblicazione on-line. E’ stata realizzata una piattaforma web a corredo della Tesi contenente un webgis. Inoltre il la Tesi è corredato da un CD-ROM appositamente predisposto con le più recenti versioni di programmi per la realizzazione di GIS ed adoperate per la realizzazione. La Tesi è quindi anche una guida di riferimento che fornisce lo spunto coloro che intendono coordinare e sviluppare il proprio impegno di studio sui GIS, sui WebGIS per le attività di approccio cartografico nello sviluppo di percorsi escursionistici. Questo testo rappresenta quindi anche un percorso di accostamento ed introduzione al GIS, ed ai sistemi di rilevamento GPS a basso costo. Lo scopo principale di questo testo è quello di facilitare la comprensione e dunque anche il lavoro di tutti coloro che hanno la necessità di interagire direttamente con i dati cartografici, le mappe, le informazioni inserite in data base, informazioni legate alle infrastrutture residenti sul territorio, che hanno la necessità di essere ordinate e gestite successivamente. Un obiettivo supplementare è fornire la necessaria indicazione a coloro i quali hanno il bisogno di conoscere come vengono trattate le informazioni grafiche e topo-cartografiche digitali per la predisposizione di un sistema informativo territoriale.

sabato 23 giugno 2007

Inquadramento geografico, morfologico e geologico dei monti bellici.

L'area montuosa denominata "Monti Berici" costituisce un elemento isolato che caratterizza quella porzione di pianura sita a meridione di Vicenz. Questo elemento isolato e quindi una cuspide caratteristica che ben denota l'area che si trova distinta ad occidente a nord ovest dell'area della Lessinia e a oriente sud-est dell'area dei colli Euganei. I monti berici hanno una forma quadra angolare ed assumono dei limiti di tipo irregolare con la circostante zone di pianura. Essi si sviluppano, secondo la direzione sud est Nord ovest era quasi 26 chilometri.

Etichette:

inquadramento dell'area di studio

Percorsi naturalistici della Tesi

La tesi propone un possibile percorso naturalistico sui monti berici. La scelta è stata suggerita e poi indotta dalla grande varietà delle caratteristiche geografiche climatiche morfologiche storico sociali e biologiche della zona del territorio esaminata. La porzione di territorio presa in esame e quella relativa al gruppo di colline situato nella zona sud occidentale della provincia di Vicenza si è supposto di proporre un percorso naturalistico orientato alla rivalutazione di un'area in cui sono presenti costruzioni denominate aperte " casotti".

I percorsi naturalistici scelti sono localizzati intorno al paese di San Gottardo nel comune di Zovencedo, nelle aree dei comuni di di Villaga e San germano. Si evidenzia, come anche durante il corso della redazione avvenuto, sia consigliabile effettuare i percorsi naturalistici nel periodo dell'anno che va dal termine dell'inverno alla primavera inoltrata, quando il ciclo di riattivazione e risveglio dell'attività vegetativa non è giunto al massimo vigore, in modo da riuscire ad evidenziare in maniera adeguatamente distinta gli aspetti biologici e geologici dell'area. E appena il caso di osservare, infatti, che durante il periodo estivo la vegetazione e davvero rigogliosa e lassù la presenza e ostativa le osservazioni di carattere meramente geologico. Al contrario nei periodi autunnali ed invernali l'osservazione della flora e invece - favorita.

I percorsi naturalistici scelti sono localizzati intorno al paese di San Gottardo nel comune di Zovencedo, nelle aree dei comuni di di Villaga e San germano. Si evidenzia, come anche durante il corso della redazione avvenuto, sia consigliabile effettuare i percorsi naturalistici nel periodo dell'anno che va dal termine dell'inverno alla primavera inoltrata, quando il ciclo di riattivazione e risveglio dell'attività vegetativa non è giunto al massimo vigore, in modo da riuscire ad evidenziare in maniera adeguatamente distinta gli aspetti biologici e geologici dell'area. E appena il caso di osservare, infatti, che durante il periodo estivo la vegetazione e davvero rigogliosa e lassù la presenza e ostativa le osservazioni di carattere meramente geologico. Al contrario nei periodi autunnali ed invernali l'osservazione della flora e invece - favorita.

Etichette:

inquadramento dell'area di studio,

Premessa ed obiettivi,

tesi

Iscriviti a:

Post (Atom)